La mission mandatée par Joseph Borrell visite la frontière administrative entre la Géorgie, l'Abbkhazie et l'Ossétie du Sud. © UE.

Alors que l’Arménie prend des allures de protectorat russe et que la Turquie est devenue le parrain de Bakou, l’Europe veut promouvoir son rôle dans la région, carrefour avec l'Asie centrale, à la frontière du grand Moyen-Orient.

Par Anne-Marie Mouradian, journaliste spécialisée dans la politique de voisinage de l'Union européenne

Une mission mandatée par Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, et composée d’Alexander Schallenberg, Bogdan Aurescu et Gabrielius Landsbergis, les ministres des Affaires étrangères d’Autriche, de Roumanie et de Lituanie, s’est rendue à Bakou, Erevan et Tbilissi les 25 et 26 juin, pour faire passer le message: « l’Europe ne vous abandonnera pas ». Autrement dit, pas question pour l’UE de se retirer devant les autres acteurs que sont les puissances régionales traditionnelles - Russie, Turquie, Iran - et la Chine.

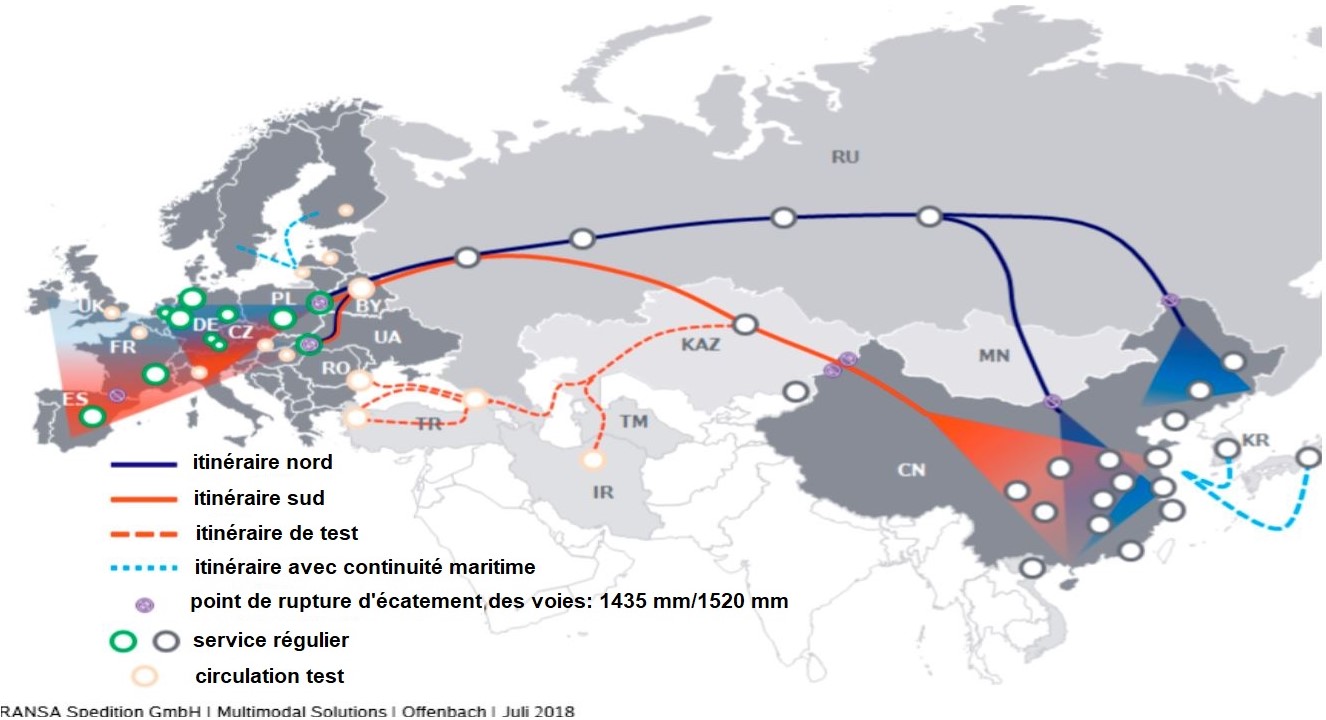

Pékin avance ses pions à travers notamment sa Nouvelle route de la soie dont une ramification transite par l’Azerbaïdjan et la Géorgie pour atteindre le port roumain de Constanta. L’Europe de son côté a lancé en 2018 sa propre stratégie de connectivité avec l’Asie. « Le Caucase du Sud est important pour l'UE, en termes de corridors de transport la reliant à l'Asie et de diversification de ses ressources énergétiques. Nous devons donc favoriser le rôle de la région en tant que plaque tournante de la connectivité » souligne Josep Borrell.[1] Et l’éventuelle ouverture évoquée depuis la fin de la dernière guerre du Karabakh, d’un vaste chantier de construction d’infrastructures ferroviaires et routières fait miroiter de nouvelles opportunités d’investissement.

L’UE veut être plus qu’un acteur « complémentaire » dans la région. Elle reste toutefois confrontée aux ambiguïtés inhérentes à son partenariat oriental et à ses divisions. L’une des questions qui font le plus débat parmi les Vingt-sept concerne la connexion entre ce partenariat englobant six ex-républiques soviétiques dont les trois Etats sud-caucasiens et les relations avec la Russie.

Lire la suite : L’Europe attentive au Sud-Caucase... et à ses intérêts

L’accord tripartite de cessez-le-feu à la guerre au Haut-Karabagh, signé le 9 novembre 2020 par l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Russie, est intervenu dans un contexte de panne du Groupe de Minsk. Créé en 1994 pour résoudre ce conflit, son processus de négociation semblait au point mort ces dernières années. Le déploiement des forces russes sur le terrain en « arbitre du Sud-Caucase », l’arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, les déclarations et votes de la France : tout porte à croire à une relance des activités du Groupe de Minsk - composée principalement de trois co-présidents (États-Unis, France, Russie) et des deux parties au conflit (Arménie, Azerbaïdjan). Mais selon quelle lecture de ses principes fondateurs ?

Par Anthony Renard

En 1992, le premier enjeu est de parvenir à un terrain d’entente entre les État belligérants. L’un des biais possibles lorsqu’aucun cessez-le-feu n’est déclaré consiste en l’intervention d’un tiers, médiateur du conflit, qui se veut neutre et impartial. C’est du moins le rôle que tente d’endosser la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) le 24 mars 1992 à Helsinki. Cette conférence est fondée sur l’idée d’un dialogue Est-Ouest[1]. Le Conseil de CSCE charge alors son président d’encourager les négociations de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à travers une conférence qui aurait dû avoir lieu à Minsk (Biélorussie). L’objectif est de retrouver et maintenir un terrain d’entente pacifique dans la région du Haut-Karabakh.

Ce sont là les prémices du Groupe de Minsk, fondé officiellement deux ans plus tard le 6 décembre 1994, dont les co-présidents sont les États-Unis, la Russie et la France. Il est composé d’ambassadeurs et de diplomates qui assurent le cadre des négociations.

A partir de 1992, la question du Haut-Karabakh passe d’une guerre régionale entre deux États, à un conflit de dimension internationale, notamment en intégrant les deux plus grandes puissances militaires mondiales, la Russie et les États-Unis. Si ces dernières sont les deux grandes rivales de la Guerre froide, le climat des années 1990 se caractérise par la volonté d’agir en tant que médiateurs des conflits[2]. Entre les deux, la France se présente également comme une puissance diplomatique importante.

En 1994 a été créé par l’OSCE le Groupe de Minsk, coprésidé par les EU, la France et la Russie. Pensez-vous que c’était une bonne idée ?

« Bien sûr, c’est une bonne idée. C’est un encadrement international pour ce conflit. La démarche est évidemment positive pour tenter de rapprocher, en tout cas de faire une médiation, entre les parties, en vue de trouver une solution acceptable pour tout le monde. Comment ne pas apprécier la démarche ? »[3]

Les élections législatives anticipées qui se dérouleront le 20 juin en Arménie sont dominées par les questions de politique extérieure et de souveraineté dans un petit pays pris en étau entre l’Azerbaïdjan et un allié russe qui semble s’être rapproché de la Turquie à l’occasion de la guerre du Haut-Karabagh. Le point sur les candidats et leurs programmes.

Par Taline Ter Minassian, professeure d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase (Inalco, Paris)

Radar Media Info Sud-Caucase : Les élections législatives de 2018, portées par la révolution de velours, étaient dominées par les questions de politique intérieure ; le scrutin du 20 juin prochain consacre les questions de politique internationale. S’agit-il d’une situation réellement inédite pour autant ?

Taline Ter Minassian : A vrai dire depuis la fondation de l’Etat arménien contemporain en 1918-1920, c’est-à-dire depuis la Première République, la politique arménienne a toujours été surdéterminée par les problèmes de politique extérieure. L’Arménie était alors un petit Etat balloté par des enjeux géopolitiques surdimensionnés. Les dirigeants de l’Arménie dachnak de cette époque, mais aussi leurs plus farouches opposants devaient décider de la question de « l’orientation » du pays. Orientation pro-occidentale ? Ou au contraire orientation russe ? Très tôt, les dirigeants les plus pragmatiques de la Première République ont compris que l’Arménie devait avoir plusieurs fers au feu : devenir une démocratie parlementaire à l’occidentale tout en ne comptant pas trop sur l’Occident et en n’excluant pas d’avoir également une politique, voire même plusieurs politiques, à l’égard de Moscou. Car à cette époque, nul ne savait si le gouvernement bolchevik se maintiendrait au pouvoir ou si au contraire les généraux Blancs réussiraient leur projet de restauration de la Russie impériale. Que deviendrait alors la jeune république indépendante ? Cette surdétermination de l’Arménie par la question de l’orientation ainsi que par le problème des frontières existait déjà dans un contexte international tout aussi chaotique en 1918-1920. On le comprend parfaitement à la lecture des Mémoires de Rouben, singulièrement le volume 7 consacré à son expérience d’homme d’Etat dont la traduction française va paraître très prochainement aux Editions Thaddée.

Dans une perspective moins historique et plus actuelle, les élections anticipées du 20 juin ne forment pas un scénario inédit puisque que précisément, c’est ainsi que Nikol Pachinian est arrivé au pouvoir en 2018 au terme de la « Révolution de velours ». Au plan de la politique extérieure, et même de la question du Karabagh, il est vrai que personne n’en parlait à cette époque. Mais cela ne signifie pas que les problèmes de politique extérieure n’existaient pas : pendant que la foule comme sous le charme de Nikol Pachinian, manifestait en scandant des slogans assez flous voire même inconsistants, l’Arménie oubliait la question du Karabagh, oubliait aussi qu’elle avait des voisins hostiles méconnaissant l’extraordinaire dangerosité du contexte géopolitique régional dans l’arc des crises (de l’Ukraine à la Syrie) dont elle est l’un des maillons. Les questions internationales existaient alors bel et bien mais elles sont malheureusement restées à l’arrière-plan, comme rejetées dans l’inconscient collectif. La catastrophe de la guerre des 44 Jours (27 septembre-10 novembre 2020) a découlé de cette incapacité à se projeter dans l’environnement régional et même mondial. Pour répondre donc à votre question, je dirai que les questions internationales ne vont pas peser davantage : le sort de l’Arménie semble scellé par le cessez-le-feu du 10 novembre orchestré par Poutine. Existe-t-il une autre alternative ? Les candidats en lice ont-ils réellement la possibilité de formuler un programme alternatif en matière de politique extérieure ? Je suis assez sceptique.

Lire la suite : Arménie : la question de sa souveraineté au cœur du scrutin du 20 juin

La Chine est une puissance dont la présence se fait de plus en plus ressentir dans le Sud-Caucase. Si pendant longtemps la région a été ignorée par la politique extérieure de Pékin, elle est aujourd’hui un marché à conquérir pour les entreprises chinoises.

Par Anthony Renard

Les intérêts de la puissance asiatique sont essentiellement économiques. En effet, le coût du transport maritime des marchandises de la Chine vers l’Europe est à la hausse depuis plusieurs années, d’autant plus depuis la crise sanitaire mondiale où les coûts ont quadruplé entre octobre 2020 et janvier 2021.[1]

Le Sud-Caucase apparaît comme l’opportunité pour la Chine de construire ou reconstruire la Route de la Soie vers l’Europe, en favorisant le transport ferroviaire à travers l’Azerbaïdjan et la Géorgie. C’est pourquoi, depuis la chute de l’URSS en 1991, la Chine investit dans les secteurs « de la construction et de la banque ».[2] Ainsi, Pékin s’immisce dans l’économie sud-caucasienne, et favorise les partenariats économiques dans l’optique de dessiner cette nouvelle route qui réduira davantage les coûts de transports des marchandises vers le Vieux Continent.

Lire la suite : La Chine : un nouvel acteur du Sud-Caucase ?

La reconnaissance du génocide des Arméniens par le président Joe Biden a surpris l’opinion publique internationale dans un contexte où les États-Unis ont toujours besoin de leur alliée la Turquie. Cette reconnaissance est le fruit d’un processus complexe qui s’est étalé sur plusieurs décennies, avec pour vocation d’apporter une réponse politique sur la scène interne plutôt qu’internationale. Julien Zarifian analyse les ressorts et la portée de cet acte politique fort.

Par Julien Zarifian, maître de conférences en histoire des États-Unis à CY Cergy Paris Université et membre junior de l’Institut Universitaire de France

Le 12 mai 2021

Radar Media Info Sud-Caucase : La reconnaissance du génocide arménien par le président Biden a surpris l'opinion publique internationale. Elle est pourtant le résultat d'un processus qui s'est étalé sur plusieurs décennies. Quels en sont les grands traits ?

Julien Zarifian : Ce processus est le fruit des efforts de ce qu’on peut appeler la communauté arménienne organisée, c’est-à-dire principalement les organisations politiques et les activistes arméno-américains, aujourd’hui regroupés, pour l’essentiel, autour de l’Armenian National Committee of America (ANCA) et l’Armenian Assembly of America (AAA). Il débute véritablement au début des années 1970, consécutivement aux mobilisations pour le cinquantième anniversaire du génocide arménien en 1965, qui signent le renouveau de la cause arménienne. Pour contrecarrer le négationnisme turc qui se sophistique et pour pouvoir commémorer pleinement et sereinement le génocide dans leur pays, les Arméniens des États-Unis cherchent peu à peu à s’assurer que les différents échelons du pouvoir américain reconnaissent sans équivoque la réalité de cette tragédie. Et ils constatent rapidement que, du fait des pressions d’Ankara, ce n’est pas vraiment le cas. Ils entament donc une lutte sans relâche pour atteindre cette reconnaissance, qui aurait dû être une formalité, d’autant que, dès les années 1980-1990, la recherche historique sur la question ne laisse plus de doute sur la dimension génocidaire des massacres de 1915. Malgré des succès importants, les Arméniens et leurs soutiens à Washington buttent systématiquement sur le refus de l’Exécutif, et en particulier du département d’État, de contrarier l’allié turc. La reconnaissance formelle par les deux chambres du Congrès fin 2019, puis la prise de position récente du président Biden, viennent ainsi clore un chapitre long et pénible pour les Arméno-Américains et leurs amis, qui ont dû se démener pendant des décennies, en accumulant des revers qui ne les ont pour autant jamais découragés.

Page 1 sur 3